江戸城石垣の築造の記録から~古典土木における有機物利用の意味を考える

石垣についての連載も三回目となりました。今回は、昔の石垣などにおいて、その築造において用いられてきた枝粗朶(えだそだ:樹木の枝葉、枯れ枝などを集めて束状にしたもの)などの有機物利用の本当の意味について、お話ししたいと思います。

古来、石垣や土手、古墳、水路や道路などの土木造作において、土中の構造の中に丸太や枝粗朶、稲わらや萱などの有機物を大量に漉き込んだ記録は、それこそ紀元前からたくさんあります。ところが、なぜ土木構造物建造の際に、見えない土の中の造作において大量の有機物を用いてきたのか、その本当の意味については、あまりに知られていないと感じます。そこで今回、いくつかの事例をもとに、かつての有機物利用とその意味について、説明していきたいと思います。

巻頭の写真は、東京・千代田区の皇居、元江戸城のお堀と石垣です。

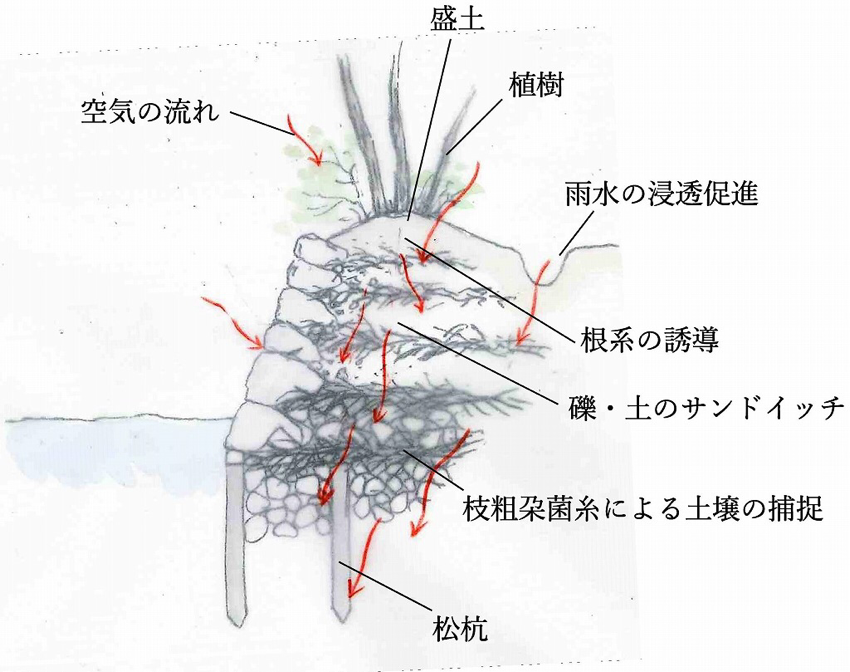

この江戸城の築造においても、石垣の下の基礎になる大地に松杭を打ち込み、丸太の土台を井桁状に敷いて捨て石を敷き詰め、その上に石垣を積んでいった記録が古文書にあります。『諸国城取次第』

江戸城に限らず、沖積地の沼地のような地盤では、重量物構築の際にごく普通におこなわれてきた造作です。杭によって点状に荷重を受け、さらに丸太の土台で重量を分散して地盤を圧迫しないことで、土壌の通気透水性を保ち、結果として構造物の持続的な安定を得る、そのための、重要な造作だったのです。

現代では基礎の杭打ちとなると、鋼管杭やコンクリート柱が主流ですが、かつての松杭とそれらは、安定に至る視点も考え方も大きく異なることは、いずれお話ししたいと思います。

江戸城の石垣普請は、大名ごとに担当する丁場の割り当てがあり、石積みの「裏込め」と言われる、石垣裏側の土の中の仕舞いの方法については、各丁場の裁量にゆだねられる部分が大きかったようです。したがって技術や工法にもばらつきがあり、丁場によっては、普請半ばにして石垣が崩壊し、10人余りの死者が出た箇所があり、その再築にも手を焼いたと記録では伝えられています。

一方、肥後熊本藩初代藩主・加藤清正が担当した丁場は、死者の出た箇所のすぐ並びで、同様の地盤条件であったにもかかわらず、崩壊はありませんでした。その工法は、裏込め石を積み重ねては、武蔵野の萱を刈り取って敷き詰め、そしてその上で多数の子どもを遊ばせ、敷いた萱がよい具合に絡んでしんなりと沈むのを待ち、頃合いを見て再び石を積み、そしてまた裏込め石を敷き重ねるという、大変悠長なものでしたが、この工法は崩れることはありませんでした。つまり、石垣の裏側において、萱と栗石(ぐりいし、割グリ石ともいう)を層状にサンドイッチしながら、裏込めを積み上げてゆくというものでした。

こうした記録について、現代の専門家の見解では「この石積み工法は奇巧に属する」という論調も多く見受けます。しかしこの工法は、決して当時、特定の個人の思いつきで有機物を挟み込んだわけではなく、きちんとした理由と意図があって、古来よりごく一般的に行われてきたことなのです。それは、石垣に限らない古代の土木造作における様々な記録を「土中環境の持続的な安定」という視点をもって見ていけば、容易に把握できます。

石垣などの土木造作によって得られた人工地形を持続的な安定のためには、地形の安定のために本来の自然地形に戻そうとする自然の作用に対し、現代のように擁壁などのコンクリート構造物の重量によって力学的に抑え込むのではなく、そもそも土圧そのものを発生させることなく、自然が自ら安定してゆくようにしむけることが不可欠だったという、そんなかつての土木技術の中にこそ、現代の私たちが学ぶべきものがたくさん潜んでいるように思います。

壊さずに守り、保つ。石垣上の巨木たち

愛知県岡崎城天守閣周辺の回廊際の石垣です。マツの古木が石垣を壊すことなく保っています。このような光景は、古い石垣には今もごく普通に見られます。

実際、城石積や河川堤防の石積みの上に、マツ、シイ、そしてカシなど、深く根を張る高木樹種を中心に植えたという古文書の記録があります。

その土地の森林階層の高木層を占める樹種を中心に植樹し、その根を石垣や石積みの背面に張り巡らせることで、石垣を保とうとしたのでしょう。

木々が石垣や石積みの上や側面の環境を好み、そこで大木となってなお、石垣を押し出すことなく、地震も豪雨もものとせずに、数百年という歳月にわたって安定してきた事実があるのです。

一方で年月を経た巨木が、庭園の石組を持ち上げたり、家屋の基礎や道路を持ち上げたりする事例も時折目にします。このような時、単に木々を厄介者扱いして排除したり、持ち上がってくる根の動きを物理的に抑え込もうとするのではなく、樹木がそこで土中深くに健全に根を伸ばすことのできる環境を再生するという視点を持てば、対応はずいぶんと柔軟なものになって、環境効果の高い巨木・高木をもっと豊かに街に生かしていけることでしょう。

こうしたところにも木々や自然の反応に対する私たち人間のあるべき様が問われるように思います。

石垣を自然と一体化させるための有機物の利用

写真は神奈川・箱根町、箱根神社参道脇の石垣を飲み込む、参道並木の杉の巨木群です。

参道を守るために植えられた木々が巨木となり、石垣を壊すことなく飲み込んでいき、そしてなお、参道を持ち上げない。このような事例は、古い石垣や土木造作の中でごく普通に見られます。生命力を感じさせる木々のありようは、訪れる人々に畏敬の念すら感じさせてくれます。人の暮らしと自然の働きとが共存する状況を意図的に作るためのかつての古典土木技術の背景に、実は、枝粗朶、萱、そして藁などの有機物の利用の意味があるのです。

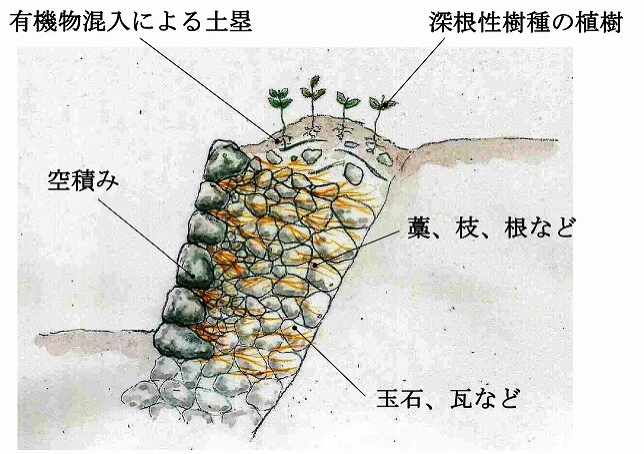

かつての石積みの断面図です。石垣の背面に藁や萱を大量に挟み込んだ記録は随所にありますが、古典土木研究の分野や、考古学分野においても、その意味についての考察は極めて乏しいと言わざるを得ません。土中の有機物は適度な好気性環境下ではすぐに消失してしまい、空洞や黒土層へと変化して証拠が残らないことも、有機物利用についての本質的な研究がなされない理由のひとつかもしれません。

また、かつてと違い、自然から乖離した多くの現代人にとって、こうしたことを体感的に理解しにくいかもしれません。

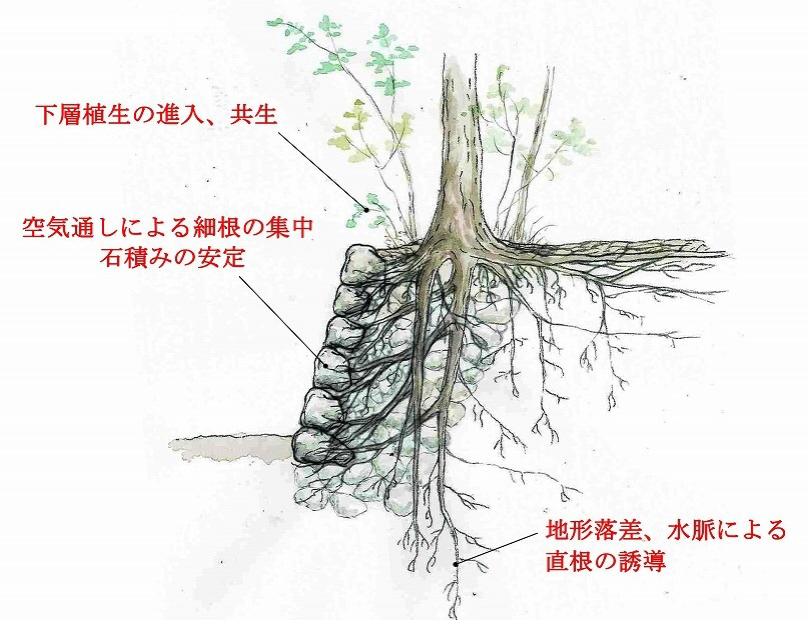

かつて、意図的に石垣の背面に有機物を挟み込んだ理由は、樹木根系の誘導によって石垣を恒久的に安定させるところにあります。

土中に挟み込んだ萱や藁などの有機物が分解してゆく過程で空洞が生じ、そこに土中の菌類微生物群がバランスよく増殖し、その菌糸が土中を張り巡らされて根系と合流します。菌糸は根系を石垣の背面に誘導し、そこで根系はしっとりと通気する石垣に張り付き、一体化してゆくのです。

これを意図的に行ったのですから、先人の智慧の深さに驚かされます。

長崎・出島の石垣にも有機物の痕跡

こうした事例は枚挙にいとまがないほどにさまざまな地域で見られます。長崎県の江戸期の遺構、出島における護岸の石垣事例についてもご紹介します。この石垣遺構も、石垣復原のための発掘調査の過程で有機物利用について確認されています。

出島における海に張り出した石垣の造作断面予想図(出島資料館展示パネルより作成)です。海中に杭を打ち、土台を回し、そして石垣を積み、その背面の裏込め石に挟み込むように、枝粗朶を入れた痕跡が確認されました。ここでは海水にさらされるためか、海面上部においても、層状に挟み込まれた枝粗朶の痕跡が確認されています。

石垣上にはマツなどの高木樹種を中心に植樹され、それが石垣の内部にしっかりと根を張って土壌を保っていました。このような環境下では木々も健康な表情を見せて育ち、それが石垣を一体化させて、当時の日本の顔としての、うるおいあふれる美しい風景がここに存在してきたことでしょう。

現代も生かされる、枝粗朶の有効活用

写真は、今も新潟県内の河川工事の沈床(ちんしょう)などに用いられている枝粗朶です。国交省発注の河川工事において枝粗朶が用いられているのは、今は新潟県のみのようですが、湿地における治水、土地の安定のための造作の名残が、現代の土木事業においても見られます。

そもそも、人によって改変された地形を恒久的に安定させてゆくためには、新たな地形に応じた土中の通気浸透機能がきちんと再生されて、多孔質な土壌構造が保たれるように仕向けることが重要となります。こうした土壌構造が健全に保たれることで初めて、大雨でも過度な土圧が生じることのない、安定した大地の環境が生まれ、育まれます。かつての土木造作で、土中に有機物を用いる意味はそこにあるのです。現代の力学的視点のみで土木建築の安全を考えている限り、その本質的な意味は理解しえないことでしょう。

土木とは本来「築土構木」という中国の古い言葉から来ています。土を盛り、木を構える。土と木という、いわば自然の中の有機物と無機物を置き換えて、人にとっても暮らしやすく、自然の営みに逆らわない形で、豊かで安全な暮らしの環境を連綿と作り続けてきたのです。人が作ったあたらな地形を木々や自然が受け入れて溶け込み、そこに新たな風景、風土が生まれます。

地域独特の風景や風土というものは、その土地における人と自然とのかかわりあいの中で育まれてきたと言えるでしょう。そんなところに現代失われてしまった大切なものを取り戻す、ヒントがあるように思えてなりません。

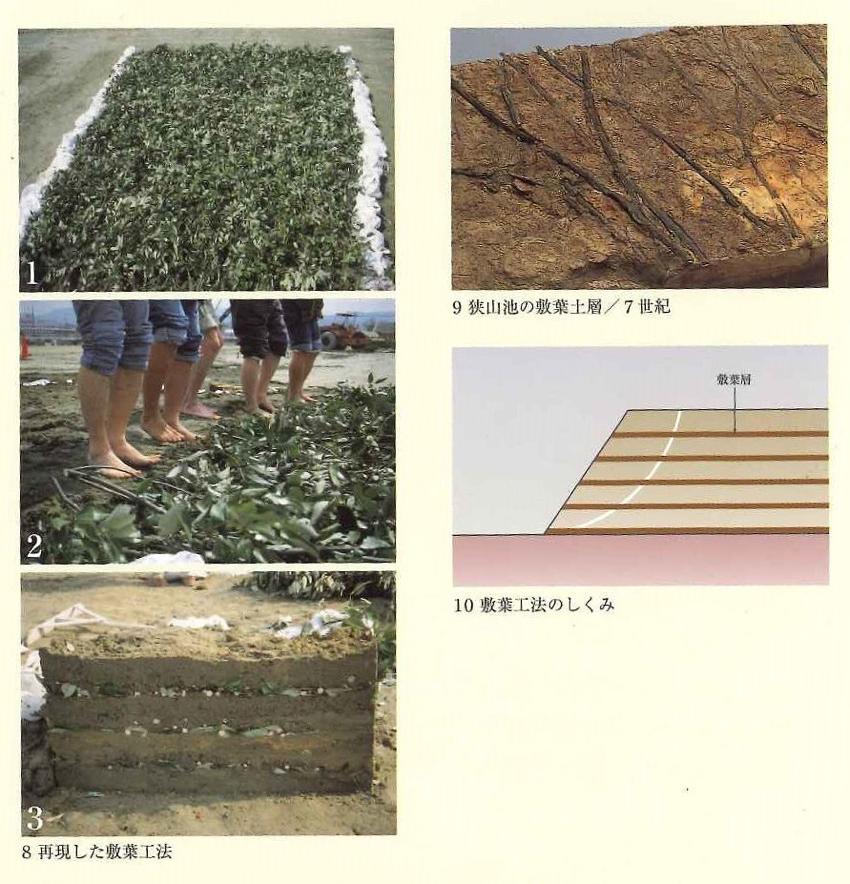

石垣に限らず、かつての古道、水路、堤防、堰堤、土手、そして古墳などの盛土に至るまで、古来あらゆる土木造作の中で枝粗朶をはじめとした有機物はごく普通に用いられてきたのですが、そのことについて古代からの土木技術である、堤防などにおける敷葉工法と呼ばれる、古代土木工法の事例を紹介します。

人工地形を自然の営みに帰してゆく、古代からの技術~敷き葉工法

ここは、大阪府狭山市、日本最古のダム式のため池とされる狭山池です。その構築(築土構木)は、今からはるか千数百年も前の飛鳥時代にまでにさかのぼります。古今東西、民の暮らしに光明を及ぼす土木造作は、聖人や菩薩の開発行(かいほつぎょう)の一環でありましたが、(この「開発=かいほつ」という言葉については、造園と開発のブログ参照)狭山池においてもまた、奈良時代における行基菩薩による堤の改修の記録や、鎌倉時代の僧、重源による改修の記録が存在します。

これは、狭山池博物館に修復展示されている、飛鳥時代当時の堤の断面です。

層状に枝葉を挟み込みながら突き固められた様子が分かり、この工法は「敷き葉工法」と名付けられています。

いわゆる、土と砂利を突き固める版築(はんちく)という左官の工法に、さらに枝粗朶を挟み込んでいるのです。

この敷き葉工法は、朝鮮半島では紀元前の発掘遺構が確認されています。日本国内での最古の遺構としては、岡山県上東遺跡の港跡の突堤が紀元1世紀、弥生時代のものとして確認されていますが、こうした有機物の漉き込みによる地形安定のための土木造作は、古来広く理解され、ごく普通に行われてきたと考えてよいでしょう。

なぜ、挟み込むものが枝粗朶や稲藁なのか、その理由について考古学研究や古典土木研究の分野では、単なる土砂のすべり止め程度にしか論考されていないのが現状のようです。

その結果、現在はこの工法を応用として、盛土の間に化学繊維等の布を挟み込んで補強する工法「ジオテキスタイル」というものがありますが、化学繊維では、大地を永遠に安定させてゆくのに不可欠な通気保水性、透水性を兼ね備えた健康な土地にはならないのです。事実、現代土木におけるこうした造成斜面では、健全な森になりにくく、多くはヤブ状態となってしまい、また、そうした箇所は地すべりが止むことがない現状を見ていけば、それは容易に把握されることなのです。

土手の安定のためにも用いられた有機物の挟み込み

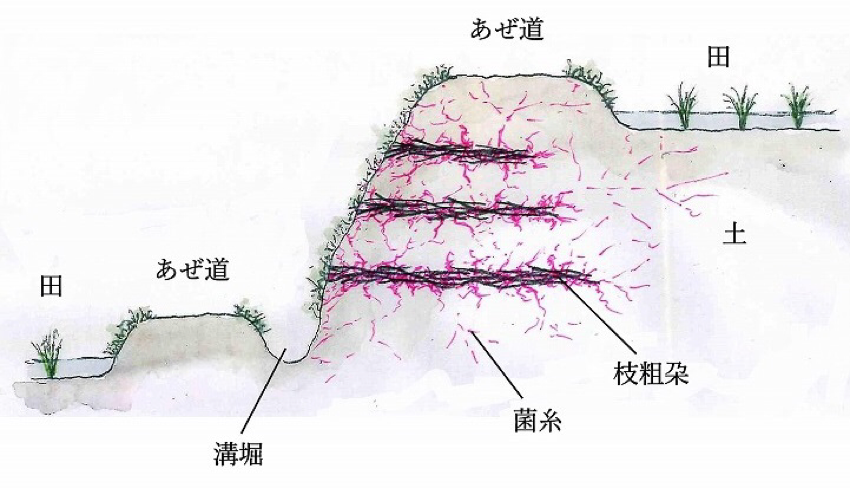

こうした敷き葉・敷き枝による地形安定のための土地造作は、田んぼの畔や段畑などの地形改変の造作に、今もなお、伝わっています。

常に水に浸かる田んぼのキワのような場所では、土や砂礫などの無機物だけでは洗掘(せんくつ、水流により土壌が侵食されること)を防ぐことはできません。有機物の分解に伴って土中に増殖して、多孔質構造の団粒土壌と毛細管状の気脈水脈を通してゆく菌糸の働きによって、土壌構造を保つことが必要不可欠だったと言えるでしょう。

地形としてふんわりと安定する土手の表層を草が覆い、夏の草刈りや冬の土手焼きによって細根分岐を促し、穏やかで美しく、安定感のある田んぼの風景となってきたのです。

大雨でも土中滞水が生じることなく、土圧はそもそも発生せずに地形として安定する。そのようなかつての石垣はじめ、さまざまな土木造作の中に、土中における有機物の適正な利用が決定的に重要であったことを、私たちは思い起こす必要があります。

すべてが循環して動的平衡状態を保ちながら育ってゆくのが自然の営みであり、そのプロセスに寄り添って循環に手を貸しながら、丸太を構え、石土を築く(築土構木)。そして木を植える。本来すべてが暮らしの環境つくりの一連にありました。そして、自然のプロセスに逆らえば必ず起こる手痛いしっぺ返しを謙虚に受け止め、営みを繰り返して築いてきたのが、尊い先人たちによる土木造作なのです。

本質的な意味をきちんと理解し、伝統技術の真意を取り違えることなく、環境つくりに活かしていくことが、これからの時代に求められることでしょう。

この記事の内容は、2019年7月発売予定の季刊誌「庭」(建築資料研究社)236号において掲載される予定です。そちらも同時にご覧いただければ幸いです。