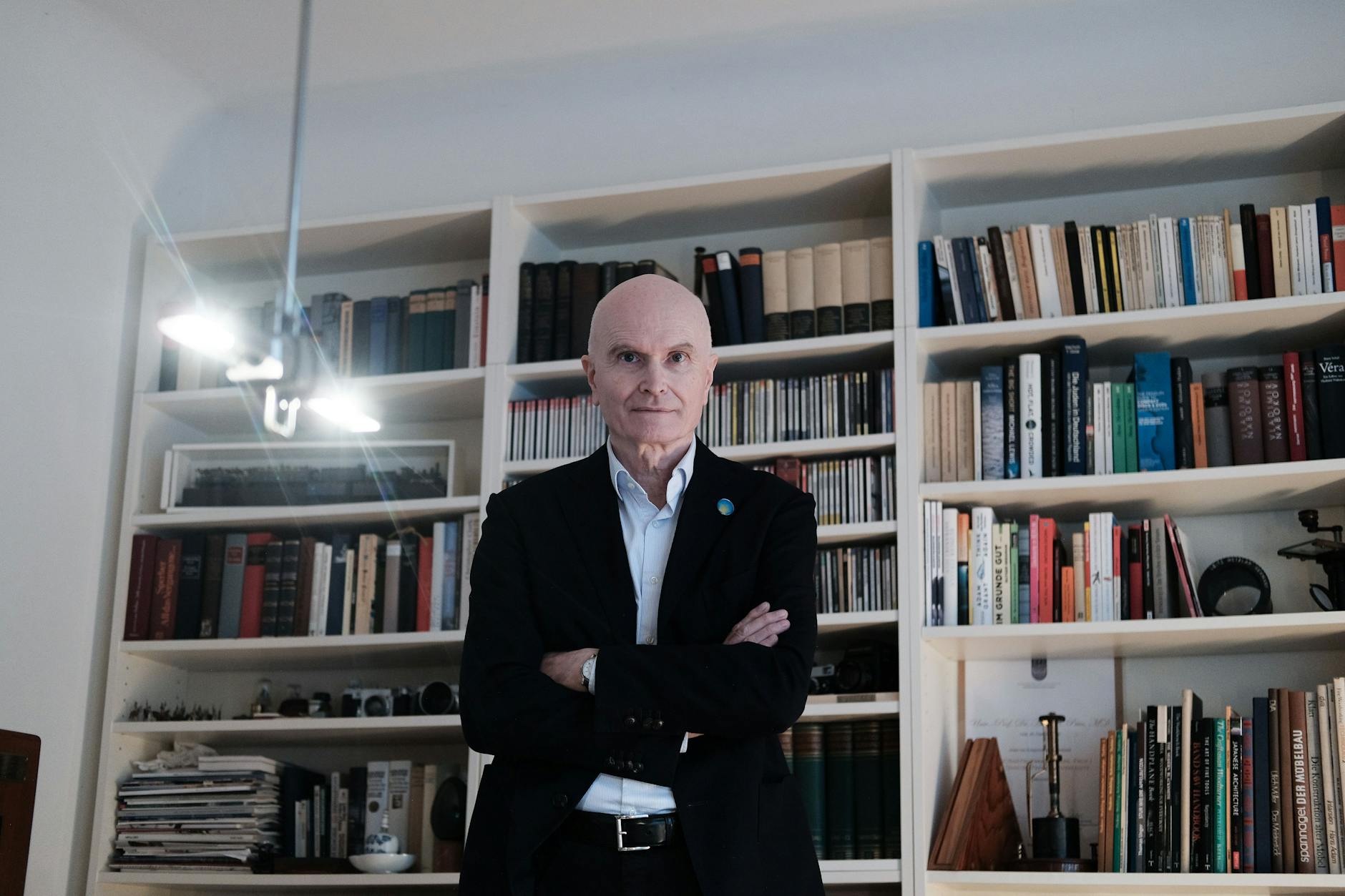

Im Oktober trafen sich in Berlin tausende Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt zum „World Health Summit“. Es ging um die Lehren aus der Pandemie und die Frage, wie das globale Gesundheitssystem der Zukunft aussehen könnte. Wir haben mit dem Präsidenten des Summit, dem Berliner Charité-Professor Axel R. Pries, gesprochen.

Berliner Zeitung: Kürzlich hat in Berlin der World Health Summit stattgefunden. Zu der Veranstaltung kamen 3100 Gesundheitsexperten aus aller Welt – erstaunlicherweise war in den Medien nicht viel darüber zu lesen. Können Sie uns kurz zusammenfassen, worum es bei diesem wichtigen Kongress ging? Wie ist Ihr Fazit?

Axel R. Pries: Der Summit bringt Menschen zusammen, die sich für globale Gesundheit einsetzen; Personen aus der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft, und das weltweit. Die Global Health Community soll weltweit die verschiedenen Sektoren, Altersgruppen und Schichten widerspiegeln, neue Ansätze für wichtige Fragen in der globalen Gesundheit diskutieren und auf den Weg bringen. Das ist sehr gut erreicht worden. Aber im Jahr nach Covid zeigt sich in der öffentlichen Wahrnehmung von Gesundheitsthemen auch, dass wir es mit einem „panic and neglect“-Zyklus zu tun haben. Man neigt dazu, Gesundheit wichtig zu nehmen, wenn man krank ist. Prävention macht keinen Spaß, aber wenn man Schmerzen hat, geht man zum Arzt. Die Gesellschaft war durch Covid geschockt und alarmiert und hat dann plötzlich sehr intensiv in diese Richtung geschaut. Der World Health Summit sieht es als seine Aufgabe, die Relevanz und die Sichtbarkeit von Gesundheit kontinuierlich zu stärken. Gesundheit ist nicht nur ein Indikator für funktionierende Gesellschaften, sondern auch eine Grundlage. Ohne globale Gesundheit werden wir auf Dauer keinen globalen Frieden haben, und ohne globalen Frieden werden wir keine globale Gesundheit haben. Deshalb ist es uns wichtig, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen. Das ist uns gelungen, und wir hatten darüber hinaus mehr Sprecherinnen als Sprecher und mehr weibliche Delegierte als männliche. Wir hatten viele Teilnehmer aus Nicht-G7-Ländern, eine gute Mischung.

Kann man Gesundheit überhaupt global definieren? Bis jetzt war das ja immer national oder regional, also in Europa waren andere Dinge wichtiger als in Asien oder Afrika …

Es gibt den Unterschied zwischen nationaler und globaler Gesundheit so nicht mehr. Früher war das etwas plakativer, da gab es Institute für Tropenmedizin , wo Infektionserkrankungen aus den Tropen behandelt wurden, und dann gab es die „normale“ Medizin. Das ist aber ein völlig falscher Ansatz. Wir verstehen unter globaler Gesundheit die Gesundheit aller Menschen, unabhängig davon, wo sie leben. Wir haben auch innerhalb der Industriestaaten, etwa den USA, gewaltige Unterschiede in der Gesundheit der Bevölkerung – je nachdem, wo und unter welchen Bedingungen man lebt. Das ist genauso wichtig wie der Unterschied zwischen Land A und Land B. Viele unserer Ansätze kommen noch aus der Kolonialzeit, stimmen aber nicht mehr. Das ist auch ein Problem bei den Infektionskrankheiten, was mit dem Klimawandel zunehmend deutlich wird. Und in den Ländern des globalen Südens sind Übergewicht und Herz- und Krebs-Erkrankungen mittlerweile auch ein Riesenproblem.

Des Südens, nicht des Nordens?

Ja, des Südens! Es ist eben nicht so, dass die Menschen etwa in Afrika nur an Infektionen leiden. Sie haben genau dieselben Probleme wie wir. Sie haben natürlich eine andere Bevölkerungspyramide, haben andere ökonomische und klimatische Bedingungen. Aber es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen lokaler und globaler Gesundheit.

Meistgelesene Artikel

Kommt das daher, dass wir den Süden mit unseren schlechten Gewohnheiten überzogen haben – Stichwort Fast Food?

Natürlich sind die lokalen Gegebenheiten unterschiedlich. Aber wir haben in der Tat globale Trends. So werden Ernährungsgewohnheiten nicht immer im positiven Sinn verändert. Wir haben auf Zigarettenpackungen Warnhinweise, aber im Grunde müssten auch bei manchen anderen Produkten wie Softdrinks oder Fast Food gewisse Hinweise enthalten sein, in etwas abgemilderter Form. Es ist sicher nicht schädlich, wenn man gelegentlich eine Cola trinkt. Aber wenn man seine Ernährung von natürlich produzierten, relativ unveränderten Nahrungsmitteln auf hoch prozessierte, stark zuckerhaltige Substanzen umstellt, dann ist das in allen Ländern hochgefährlich.

Sollte sich der Westen vielleicht besser seinerseits stärker an der Ernährung des globalen Südens orientieren?

Das ist ein wesentlicher Punkt der Interaktion der Länder miteinander. Es darf nicht mehr so sein, dass der Westen irgendwo hingeht und sagt, wir bringen euch jetzt globale Gesundheit bei, indem wir das, was wir machen, zu euch exportieren. Da exportieren wir nämlich genauso viel Gutes, etwa neue medizinische Optionen oder Geräte, aber auch eben einen Lebensstil, der sehr ungesund ist. Da wäre eine Rückbesinnung auf lokale Produktion und traditionelle gesunde Lebensstile sehr gut. Das Lernen muss unbedingt in beide Richtungen gehen.

Oft ist es doch so, dass Politik und Gesellschaft sagen, dies und jenes müsse man unbedingt verbessern, wenn es aber um die Umsetzung geht, sind alle ganz schnell weg und neue Dinge werden dann gewissermaßen von interessierter Seite finanziert – wie etwa beim Thema Klima, wo plötzlich die Ölscheichs zu den Finanzierern werden. Wie kann der Widerstreit von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik global gelöst werden?

Man sollte von Widerstreit oder gar Gegnerschaft zu einer fairen Zusammenarbeit kommen. Wir wissen genau, dass wir die Probleme bei Klima oder Gesundheit nicht lösen werden, wenn wir nicht Wissenschaft, Politik, Industrie und Zivilgesellschaft dazu bringen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und gemeinsame Konzepte zu vertreten. Ich würde hinterfragen, ob die Wirtschaft wirklich nur am Profit interessiert ist. Wirtschaftsunternehmen haben in der Regel auch das Interesse, Lösungen für Menschen zu produzieren. Unternehmen funktionieren heute nicht mehr, wenn sie nicht auch im Sinne ihrer gesellschaftlichen Verantwortung agieren. Wenn sie aber nur mit Blick auf Shareholder-Value unterwegs sind, dann sind sie für uns auch kein geeigneter Partner. Und auch die Akteure in Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft haben sowohl altruistische als auch individuelle Interessen. Man muss sich an einen Tisch setzen und wechselseitig über die Absichten und Zielsetzungen informieren und dann zu Lösungen kommen. Nehmen Sie die Klima-Krise: Wir müssen hier alle Player an Bord haben, wenn wir das Problem meistern wollen.

Nun ist in globalen Konzernen die Abhängigkeit vom Profit so stark, dass es schwerfällt zu glauben, dass sich dort das Gute wirklich durchsetzt.

Deswegen braucht es auch die Kontrolle durch die Politik. Wir müssen weltweit zu einem Staatsverständnis kommen, wo klar ist, dass die Politik die Vertretung der gesamten Bürgerinteressen zur Aufgabe hat und das Vorrang hat. Eine Wirtschaft, die das Ziel nur in ihrer eigenen Optimierung sieht, darf es so nicht geben. Mit Wirtschaftskraft kommt auch Verantwortung, und das muss die Politik einfordern.

Man hört aus den Aufsichtsbehörden - wie etwa dem Paul-Ehrlich-Institut –, dass die Behörden sich komplett unterlegen fühlen gegenüber den kommerziellen Playern. Muss die Aufsicht gestärkt werden, damit es echte fachliche Kontrolle gibt?

Das gilt auf allen Ebenen, und gut ausgestattete staatliche Einrichtungen sind auch im Interesse der handelnden Wirtschaft. Auch die WHO muss dringend gestärkt werden und zwar finanziell von den Mitgliedsstaaten. Die WHO ist zuständig für die Koordination des internationalen öffentlichen Gesundheitswesens. Oder nehmen wir das Beispiel Künstliche Intelligenz: Die Aufwendungen der EU in diesem Bereich betragen einen Bruchteil dessen, was die Industrie im gleichen Zeitraum investiert. Doch eigentlich müssen den privaten Playern von den demokratisch gewählten Regierungen die Spielregeln vorgegeben werden. Das passiert viel zu wenig. Hinzu kommt: Wir haben eine komplett globalisierte Wirtschaft, das wird schnell klar, wenn wir in den Regalen im Kaufhaus die Geräte umdrehen und auf das Herkunftsland schauen. Aber die Regeln sind eher national. Wir müssten aber auch weltweit Vorgaben machen können, die sagen, wie die Konzerne agieren können.

Also eine Weltregierung? Da müssten ja China, Russland und die USA in einer Regierung sitzen, was schwer vorstellbar ist.

Das will ja niemand. Wir wollen mangelnde internationale Zusammenarbeit der Regierungen ganz bestimmt nicht durch ein „Imperium“ ersetzen. Das aus meiner Sicht Wichtigste ist, multinationale Einrichtungen zu stärken. Es muss eine verstärkte übernationale Kooperation mit verbindlichen Regeln geben. Leider scheint es so, dass je stärker ein Land ist, desto weniger Interesse an einer solchen Entwicklung besteht. Der World Health Summit will das Vertrauen in multilaterale Zusammenarbeit verbessern. Übrigens: Es gibt ja viele Fälle, bei denen es klappt. Zum Beispiel funktioniert in allen Krisen der Geldaustausch. Oder nehmen wir den Flugverkehr: Kein Flugzeug fällt wegen einer nationalen Grenze vom Himmel. Wir können also weltweit gültige Abmachungen durchaus treffen. Nur politisch schaffen wir es noch nicht. Ich habe gerade einen Artikel in einer amerikanischen Politikzeitschrift gelesen mit der Aussage „Multilateralismus ist eine Sackgasse“. Es funktionieren demnach nur noch Vereinbarungen starker Player. Ich bin überzeugt, dass die gleichberechtigte Zusammenarbeit vieler Staaten unabdingbar ist. Natürlich sehen wir – aktuell in der UN – dass, wenn die Governance nicht gut funktioniert, multilaterale Organisationen nicht ausreichend handlungsfähig sind. Es muss also eine Reform der Handlungsmechanismen geben.

Karl Lauterbach hat beim Summit gesagt, es könne nicht sein, dass bei einer Pandemie plötzlich die WHO einreitet, Gesundheitspolitik müsse nationale Angelegenheit bleiben. Wo sehen Sie den Trend?

Es gibt Bereiche, in denen Gesundheit tatsächlich eine nationale oder sogar regionale Angelegenheit ist. Und natürlich kann niemand von außen kommen und Landesbehörden vorschreiben, was wie zu tun ist. Eine Zentralbehörde muss gut mit den lokalen Akteuren zusammenarbeiten. Wir brauchen die WHO, denn das Thema Gesundheit für alle geht über nationale Grenzen hinaus. Schauen Sie allein auf das wichtige Thema Datenerhebung: Irgendjemand muss für uns alle die Daten zusammenführen und bereithalten, wie es der WHO Pandemic Hub in Berlin tut. Das kann nur eine überregionale Koordinierungsbehörde sein.

Entscheidend ist Transparenz. Es kann einfach nicht sein, dass Frau Von der Leyen Milliardengeschäfte mit dem Pfizer-Chef Bourla per Chatnachrichten dealt, die dann gelöscht werden. Die Sicherstellung der Transparenz ist aus meiner Sicht ein entscheidender Punkt.

Transparenz war auch auf dem World Health Summit ein Thema: „rebuilding trust“. Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für Globale Gesundheit, und Transparenz, die klar geregelt ist, ist hierfür absolut entscheidend.

Im Fall der Pfizer-Chats brauchen wir nicht einmal etwas zu ändern: Es gibt ganz klare Regeln, und sie wurden einfach ignoriert. Ich erwarte, dass da aus der Health-Community selbst ein Aufruhr kommt, weil völlig klar ist: So werden alle multilateralen und globalen Ansätze scheitern, weil Sie die Leute einfach nicht mitnehmen können, wenn sich die Spitze nicht an die Regeln hält.

Es gibt in allen nationalen und internationalen Strukturen sehr viel guten Willen und leider auch manchmal schlechte Praxis. Das gibt Kritikern den Anlass, die Finger in die Wunde zu legen. Solche Einzelfälle muss man sanktionieren und sagen, nein, so geht das nicht. Es ist wie bei der Korruptionsbekämpfung: Jeder einzelne Fall zerstört das Vertrauen, das mühsam aufgebaut wurde. Aber die politischen Strukturen unserer Vertretungen sind demokratisch gewählt. Wir können sie verbessern, aber nicht in Frage stellen.

Axel Radlach Pries wurde am 20. Februar 1954 geboren, er stammt aus Köln. Pries ist Professor für Physiologie und Präsident des an der Berliner Charité angedockten, privat organisierten „World Health Summit“. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte beinhalten die Bereiche Mikrozirkulation, Organperfusion, Endotheliale Funktion, Endotheliale Oberfläche, vaskuläres Remodeling, Angiogenese, Tumor-Mikrozirkulation und Blut-Rheologie.