ラダマ1世

| ラダマ1世 Radama Voalohany | |

|---|---|

|

メリナ国王 マダガスカル王 | |

| |

| 在位 | 1810年 - 1828年 |

| 出生 |

1793年 アンタナナリボ |

| 死去 |

1828年7月28日 ニ・チャヌヴラ |

| 埋葬 | アンタナナリボ |

| 配偶者 | ラナヴァルナ1世 |

| 父親 | アンヂアナンプイニメリナ |

| 母親 | ランブラマスアンヅ |

ラダマ1世(Radama I, 1793年 - 1828年7月27日)は、マダガスカルの主権者の筆頭にあった人物であり、ヨーロッパ諸国の少なくとも1つにはマダガスカル王(1810年-1828年)として認められることとなった人物である。18歳の時に父である前王アンヂアナンプイニメリナの崩御に伴い権力を継承した。ラダマ王の治世下、王の招きに応じて、ヨーロッパ人がはじめて、中央高地のメリナ王国とその首都、アンタナナリヴに足を踏み入れた。そのロンドン宣教会が派遣した使節は、ラダマ王に請われて学校を建て、貴族の子弟や、将来、軍や公職に就くエリート候補に交渉術や文字の読み書きを教えた。彼らはそれとともにキリスト教も導入し、聖書を用いて読み書きを教えた。メリナ君主制の富と軍事力を歴史的に成り立たせてきたものの一つである、奴隷制度の廃止など、広範囲にわたる政治経済改革は、ラダマ王の支配があってこそ実現可能となったものである。彼は積極的に軍事行動を起こし、島の三分の二を支配下に組み入れることに成功した。過度の飲酒により健康を害し、35歳で崩御。王位は最高位の后がラナヴァルナ1世として継承した。

前半生[編集]

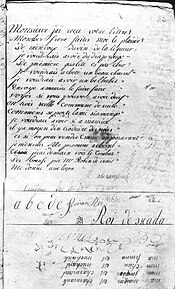

ラダマはマダガスカル島の中央部に位置する高原地帯にアンタナナリヴを中心として勢力を伸長していた王国メリナの王アンヂアナンプイニメリナ(Andrianampoinimerina)と、ランブラマスアンヅ(Rambolamasoandro)との息子である[1][2]。 子どもの頃は宮廷で教育を受け、アンテムル人のウンビアシ(宮廷占星術師, ombiasy )が用いていた「スラベ」(アラビア文字をベースにしたマダガスカル語の表記体系)の読み方を学んだ[3]。青年になったラダマの容姿は、身長1.6メートル、幅広の肩と細い腰を持った細身の男であったと同時代人が書き記している[4]。

折しもアンヂアナンプイニメリナ王に臣従を誓っていたベツィレウ人が誓いを破り、王がこれを平定しようとしていたところ、王は王子ラダマが遠征に参加することを所望した。メリナ人は当初、アンツィラベの西にある要塞化された都邑ファンダナナ(Fandanana)でベツィレウ人の王アンヂアマナリナ(Andriamanalina)を捕らえようとしたが、うまくいかなかった。1年後に再戦の際に、アンヂアナンプイニメリナは手勢を二列に分け、ラダマに第二列の先鋒に行かせた。これは彼に軍を統率するはじめての経験を与えるためであった。ラダマはタンツァハ(Tantsaha)という農民兵と、戦慣れした父の腹心、アンヂアンツアナンヂア(Andriandtsoanandria)を伴い、首尾よくベツレウのいくつかの都邑を降伏へと導いた。アンヂアナンプイニメリナは最終的にアンヂアマナリナを捕らえ、これを処刑した。そしてラダマと父は戦略上の要衝、キリリウカ(Kiririoka)の町も手に入れた[5]。アンヂアナンプイニメリナは死の床に伏すと、息子に「海こそが我が水田の境なり」と語ったと伝えられる[6]。ラダマは父に、その野望を達成することを誓った[7]。

治世[編集]

1810年、齢18のときに、ラダマはメリナ王を父から受け継いだ[2]。アンヂアナンプイニメリナが征服したフク(村落共同体)の中のいくつかは、彼の死の知らせと聞くと反乱を起こした[8]。若き支配者は、反乱を抑え、その地位を安泰にするために、ベツレウ王国の平定を完了させる戦いを始め、一連の戦に身を乗り出さざるを得なくなった[8]。

1816年に、イギリスの植民地モーリシャス(イル・ド・フランス)の総督、ロバート・タウンゼント・ファークワーからラダマに接触があった。ファークワーの差し向けたモーリシャスの商人、ル・サージュは、当該海域に置けるイギリスの影響力を増し、フランスの交易所がマダガスカルに再設立されることを防ぐという目論見を持っていた。この最初の交渉の結果として、ラダマの弟たちのうち二人がイングランドで教育を受けるための資金が、援助されることになった。これに引き続き、協商条約の交渉が行われた。1817年10月23日、ラダマは条約に署名した。交渉に当たった元将軍ジェイムズ・ヘイスティーは、ラダマに馬やイギリス軍の制服などの贈り物をし、奴隷貿易廃止の誓約を求めた。また、イギリスの王権との正式な同盟を認め、ラダマを「マダガスカル王」として正式に認知した[8]。ラダマは大使館的な側面を持つ宣教所の設立をイギリス人に奨励し、1820年にヘイスティーがその任に就いた[2]。しかしながらアフリカ大陸からの奴隷の輸入は続けられ、ラダマが王位にあった時期を通して1850年代に至るまで、マダガスカルの主要な輸入品であり続けた[9]。

1820年にラダマが挙行したトゥアマシナへの侵攻により、ロンドン宣教会のウェールズ人、デヴィッド・ジョーンズ(David Jones)とデヴィッド・グリフィス(David Griffiths)がラダマと接触できるようになった。2人はトゥアマシナに学校を建て、3人の生徒を入学させた。ラダマはそれに刺激を受けてメリナ王国全土に、1年以内に23校創設し、2300人の生徒を入学させた。そのうち3分の1が女子であった[10]。ラダマはロンドン宣教会の宣教師らにマダガスカル語を、ラテン・アルファベットを用いて翻字し、それを民に教授することを課した[11]。ロンドン宣教会の宣教師たちが(ただし、スコットランド人のジェイムズ・キャメロンによる多大な貢献があってのことではあったが)、敷物、皮革、ブリキ、綿布の製造産業を立ち上げ、印刷技術をはじめて紹介し、聖書をマダガスカル語に翻訳・印刷し[2]、メリナ貴族に対して義務的な基礎教育を授ける数十校に及ぶ学校を設立するというラダマの計画を監督したのは、まさにラダマの治世下においてのことであった。

ラダマと直接接したヨーロッパ人たちは彼のことを、過去4世紀間にわたりメリナ王権を正統たらしめていた多くの宗教儀礼と宗教伝統に対して、あけすけに懐疑的であった様を伝えている。とりわけラダマは、メリナの宮廷祭祀において異彩を放つ12個の神器である「サンピ, sampy」に重きを置くことに対してきわどい批判をしていたと伝えられている[12]。ラダマの治世下に彼によって導入された文化的技術的革新の多くは、先祖の遺産や伝統の否定であるとして、かなり多くの人々に拒否された[13]。

この時期、イギリスの支援があったため、メリナの軍勢は、マダガスカル島の武力統一が可能なほどの覇権力を持つようになった。ラダマはナポレオン・ボナパルトを尊敬していたと伝えられており、軍を近代化するため、軍にヨーロッパ式の制度と戦略を築いた。メリナ軍には、フランス人、イギリス人、ジャマイカ人の将軍がいたと伝えられている[14]。新しく領土を征服すると、その度ごとにアンタナナリヴの王宮を模範にした城(rova)を獲得した領土に作り、その中に行政署を設けた。この行政署にはメリナ人の入植者が職員として置かれ、彼らはピーナツを意味する「ヴアンズ, voanjo」と呼ばれた。

ラダマによる領土拡張は1817年のトゥアマシナ征服に始まる。トゥアマシナを陥れたラダマは、ここに駐屯所を設けた。続いて1820年から1822年まで、毎年、メナベを目指して一連の西方の各地を攻めた。その翌年は北東部の海沿いの地域に遠征し、マルアンツェチャ、ティンティング、マナンザーリにそれぞれ駐屯兵を置いた。1824年にはさらに奥へと進軍し、ヴヘマル、アンツィラナナ、マハザンガに駐屯所を建てた。1825年には南西部の沿岸の町、ファラファンガナとトラナルに駐屯所を建てることができた[15]。1826年にはアンタラウチャ人の国に海と陸の両方から攻め込み、これを下した。また、アンタヌシ人とベツィミサラカ人が反乱を起こすと、即座にこれらを服従させるために攻め入った。ラダマ最後の戦となった1827年のアンテサカ攻めでは、タナラ地方北方を臣下に組み入れることに成功した。これらすべてを合わせると、マダガスカル島全体の3分の2が、メリナ人の支配下で統一された。独立を保った地域は、バラ人、マハファリ人、アンタンヂュイ人などの住む南部の大部分、東部においてはアンテサカ人の国とアンタヌシ人の国の間にある沿岸部とタナラ地方南部の細く伸びた地方、西部においてはメナベとアンブングの北の地域であった[10]。

崩御と後継者[編集]

ラダマは1828年7月27日に自分の邸宅(ニ・チャヌヴラ, ny Tranovola)で亡くなった[16]。非常に若くして亡くなったことになるが、その原因についての説明は、史料によりまちまちであり、相互に矛盾する記述もある。何年にも及ぶ戦の日々がその対価を取ったのであろうとも言われ[17]、また、彼が深酒をしがちであったことも原因とされる。亡くなる少し前、彼は進行したアルコール依存症の症状を呈し、健康が急速に悪化していった。公式にはラダマの死は深く酔っぱらったことが原因であったとされた[18]。

ラダマはアンタナナリヴの王宮の、地上に置かれた石の墓の中に葬られた。伝統的な建築規範に沿って、王権の象徴である「チャノ・マシナ、trano masina(聖なる家)」が、その墓を覆うように建てられた。父のアンヂアナンプイニメリナがされたようにラダマも銀の棺桶に安置された。そしてラダマに続く未来の王権者もこのしきたりに沿うことになった。棺桶に入れられた副葬品は、深紅に染められた絹のランバメナ、輸入品のヨーロッパの貴顕の肖像画、何千ものコイン、80品目に及ぶ衣服、刀剣、宝石、金瓶、銀器などなど、マダガスカルのどんな墓のものよりも豪華であったと言われている。チャノ・マシナの壁の内側に置かれた調度品は、鏡、ベッド、数脚の椅子とテーブルがしつらえられた。テーブルの上には陶磁器の水差しが二つ置かれ、一つには水をもう一つにはラム酒が注がれた。この二つの水差しには、毎年、大晦日にメリナ王が行う沐浴の儀式「ファンヂュアナ、fandroana」の際に補充された。これらの品々のほとんどは、1995年に王宮が焼失した際に失われてしまった[19]。

ラダマは後継者をはっきりと指名せずに亡くなった[17]。しきたりによれば、ラダマの姉妹のうち最も年長の女性の息子、ラクトゥベ(Rakotobe)に王権を受け継ぐ者としての正統性があった[20]。ラダマはラクトゥベの承継に肯定的な二人の信頼を置いていた廷臣の目の前で息を引き取ったが、二人は王の死を報告するのを数日間ためらっていた。それは王の対抗者の一人をそしる争いに巻き困ることを恐れてのことであった。その対抗者の家族はラダマが亡くなった場合に王権を承継する権利のある家族であった[21][22]。この間に別の廷臣が王の死が事実であることを知った。この人物はアンヂアマンバ(Andriamamba)という名の高位の将であったが、アンヂアミハザ(Andriamihaja)、ライニズハリ(Rainijohary)、ラヴァルンツァラマ(Ravalontsalama)といった他の有力な将と共同して、ラダマの第1王妃であったラマヴ(Ramavo)が後継者となるよう支援した[23]。彼女は最終的にラダマ1世から王権を受け継ぎ、女王ラナヴァルナ1世(Ranavalona I)となった[17]。

栄誉[編集]

Sovereign Grand Master of the Order of the Royal Hawk (1823).[24]

Sovereign Grand Master of the Order of the Royal Hawk (1823).[24]

脚注[編集]

- ^ Campbell 2012, p. 719.

- ^ a b c d Ade Ajayi 1998, p. 165.

- ^ Campbell 2012, p. 627.

- ^ Campbell 2012, p. 503.

- ^ Callet 1908, pp. 345–355.

- ^ Fage, Flint & Oliver 1986, p. 400.

- ^ Callet 1908, p. 430.

- ^ a b c Fage, Flint & Oliver 1986, p. 402.

- ^ Ade Ajayi 1998, p. 174.

- ^ a b Fage, Flint & Oliver 1986, p. 405.

- ^ Fage, Flint & Oliver 1986, p. 406.

- ^ Middleton 1999, p. 68.

- ^ Middleton 1999, p. 67.

- ^ Fage, Flint & Oliver 1986, p. 5.

- ^ Ade Ajayi 1998, p. 166.

- ^ Montgomery 1840, pp. 283–286.

- ^ a b c Fage, Flint & Oliver 1986, p. 407.

- ^ Ade Ajayi 1998, pp. 164–175.

- ^ Frémigacci 1999, pp. 421–444.

- ^ Buyers, Christopher (2008年). “Madagascar: The Merina (or Hova) Dynasty”. Royalark.net. 2016年4月28日閲覧。

- ^ Freeman & Johns 1840, pp. 7–17.

- ^ Oliver 1886, pp. 42–45.

- ^ Rasoamiaramanana, Micheline (1989–1990). “Rainijohary, un homme politique meconnu (1793–1881)” (French). Omaly sy Anio 29-32: 287–305.

- ^ Buyers, Christopher (2008年). “Madagascar: Orders and Decorations”. Royalark.net. 2016年4月28日閲覧。

参考文献[編集]

- Ade Ajayi, Jacob Festus (1998). General history of Africa: Africa in the nineteenth century until the 1880s. Paris: UNESCO. ISBN 9780520067011

- Callet, François (1908) (French). Tantara ny andriana eto Madagasikara (histoire des rois). Antananarivo: Imprimerie Catholique

- Campbell, Gwyn (2012). David Griffiths and the Missionary "History of Madagascar". Leiden, the Netherlands: Brill. ISBN 978-90-04-20980-0

- Fage, J.D.; Flint, J.E.; Oliver, R.A. (1986). The Cambridge History of Africa: From c. 1790 to c. 1870. London: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20413-5

- Freeman, Joseph John; Johns, David (1840). A narrative of the persecution of the Christians in Madagascar: with details of the escape of six Christian refugees now in England. Berlin: J. Snow

- Frémigacci, Jean (1999). “Le Rova de Tananarive: Destruction d'un lieu saint ou constitution d'une référence identitaire?”. In Chrétien, Jean-Pierre (フランス語). Histoire d'Afrique. Antananarivo: Karthala Editions. pp. 421–444. ISBN 9782865379040

- Middleton, Karen (1999). Ancestors, Power, and History in Madagascar. The Netherlands: Brill. ISBN 9004112898

- Montgomery, James (1840). “Chapter LII: Funeral of King Radama”. Voyages and travels around the world. London: London Missionary Society

- Oliver, Samuel (1886). Madagascar: An Historical and Descriptive Account of the Island and its Former Dependencies. 1. New York: Macmillan and Co